À l’heure où l’exercice pluriprofessionnel ne cesse de se développer, des questions subsistent pour certains professionnels de santé. Avec quels autres professionnels peut-on travailler pour améliorer le suivi des patients et la qualité des soins ? Comment mettre en place une collaboration ? …

Après avoir interviewé 2 médecins généralistes sur leur collaboration avec une infirmière ASALÉE et une assistante médicale, nous avons demandé à un autre médecin de nous parler de son quotidien avec un infirmier en pratique avancée. Comment cette collaboration fonctionne-t-elle ? Quels sont les avantages et les inconvénients ? Comment gérer l’aspect administratif et financier ? etc.

Réponses en images avec le docteur Nalet.

Si vous souhaitez en savoir + sur la collaboration médecin généraliste / IPA, vous pouvez nous contacter ou contacter le docteur Nalet.

Afin d’informer toujours mieux les professionnels de santé du territoire, nous vous proposons cette infographie reprenant les principaux dispositifs d’accès aux soins en Centre-Vendée. Cette liste est bien sûre non-exhaustive et sera amenée à évoluer au fil du temps.

N’hésitez pas à la transmettre à vos confrères/consœurs/collaborateurs.trices.

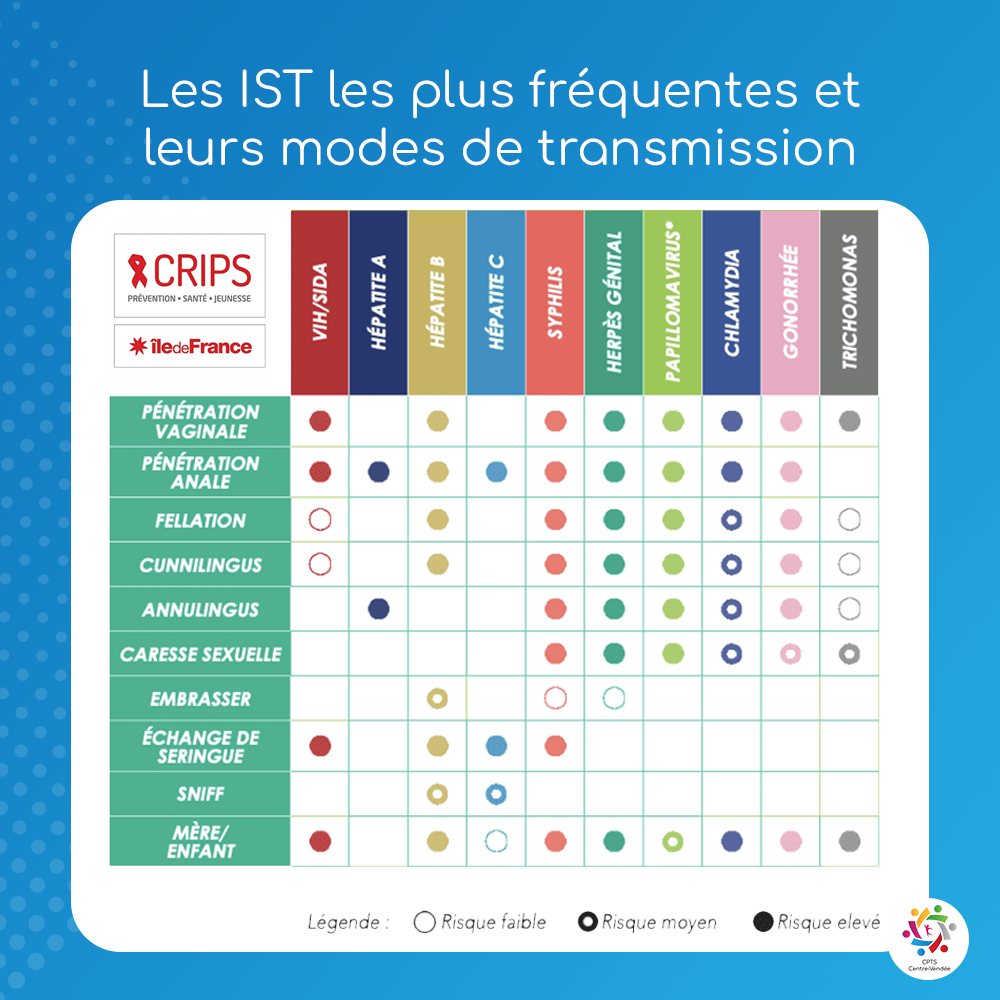

Informer sur les infections sexuellement transmissibles

Les infections sexuellement transmissibles, autrement appelées IST, nous concernent tous. Mais les usagers et usagères ne sont pas toujours correctement informé.es. Qu’est-ce que les IST ? Comment se transmettent-elles ? Faut-il se faire dépister ? Quand ? Comment ? … Autant de questions que peut se poser tout un chacun, parfois sans oser en parler.

Nous vous proposons ici, à vous professionnel.les de santé des visuels à proposer à vos patient.es (en les affichant dans vos salles d’attente par exemple). Ils reprennent un premier niveau d’information, permettant parfois d’ouvrir le dialogue lors d’une consultation.

L’auto-prélèvement pour un premier niveau de dépistage

Le dépistage des infections sexuellement transmissibles passe aussi par l’auto-prélèvement. Le matériel est proposé dans un lieu de dépistage ou peut être prescrit par un médecin puis récupéré en pharmacie.

Le/la patient.e réalise seul.e le prélèvement vaginal, anal ou pharyngé et le dépose rapidement en laboratoire.

Cette option permet un premier niveau de dépistage, sans pour autant se substituer au prélèvement par un.e professionnel.le de santé. N’hésitez pas à en parler à vos patient.es.

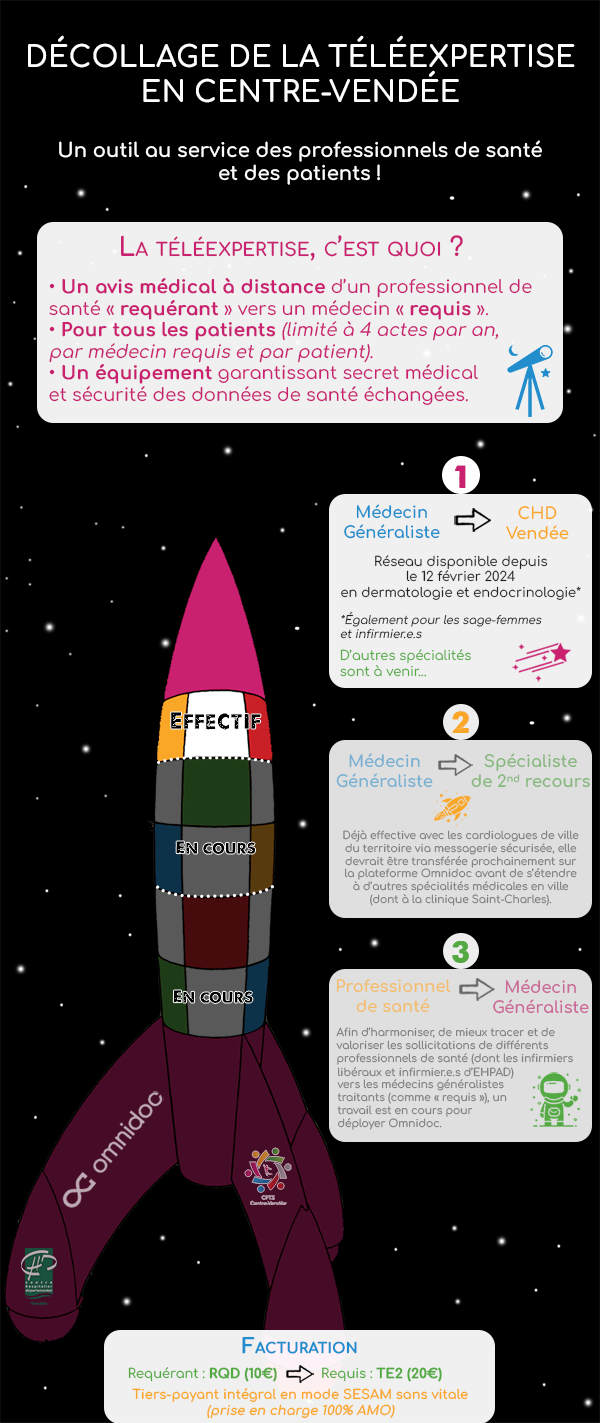

L’outil de téléexpertise Omnidoc se développe en Centre-Vendée.

La CPTS Centre-Vendée accompagne les professionnels de santé libéraux à l’usage de cet outil pour favoriser le lien entre les professionnels de ville et l’hôpital.

Retrouver ci-dessous le webinaire du jeudi 23 mai 2024.

En complément de ce webinaire, vous pouvez également retrouver ci-dessous :

- l’infographie explicative du déploiement de la téléexpertise avec Omnidoc en Centre-Vendée ;

- la liste des logiciels compatibles avec Omnidoc (à jour le 26 février 2024) ;

- un tutoriel de demande d’une téléexpertise avec Omnidoc.

Ces informations sont amenées à évoluer et seront complétées au fur et à mesure de l’avancée du travail.

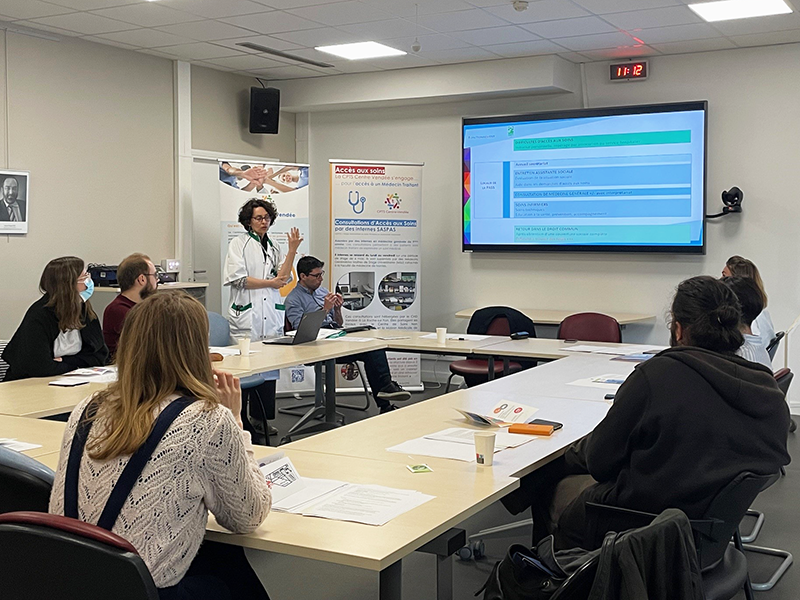

Comme chaque semestre, 5 nouveaux internes SASPAS ont rejoint les Consultations d’Accès aux Soins. Cette année, nous fêterons les 5 ans du dispositif. L’occasion de dresser un premier bilan de ce dispositif…

Depuis novembre 2019, des Consultations d’Accès aux Soins sont assurées par des internes SASPAS (Stage Ambulatoire en Soins Primaires en Autonomie Supervisée) en 9e année de médecine générale. Chaque interne est supervisé par un maître de stage universitaire rattaché à la faculté de médecine de Nantes.

Ces consultations ont été mises en place par un travail conjoint entre l’Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de la Loire, le Centre Hospitalier Départemental (CHD) de la Vendée, le Département de Médecine Générale (DMG) de la faculté de Nantes, et la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) Centre-Vendée. Elles répondent aux besoins des patients sans médecin traitant, principalement pour reprendre un suivi de pathologies chroniques et retrouver un médecin traitant. Ces patients sont ensuite réorientés vers les cabinets médicaux de proximité du territoire afin de retrouver un suivi régulier.

Les patients reçus au sein des CAS sont adressés obligatoirement via un professionnel de santé ou une structure médico-sociale à l’aide d’une fiche d’adressage. Pour le moment, seules les personnes résidant à la Roche-sur-Yon peuvent accéder à ces consultations car les délais de RDV ne nous permettent pas d’étendre ce dispositif aux communes limitrophes.

Les consultations ont lieu au sein du pôle médecine générale du CHD, qu’elles partagent avec les locaux du Centre de Soins Non programmés (CSNP).

À ce jour, ce sont près de 2800 patients qui ont été reçus aux CAS, pour plus de 8000 consultations.

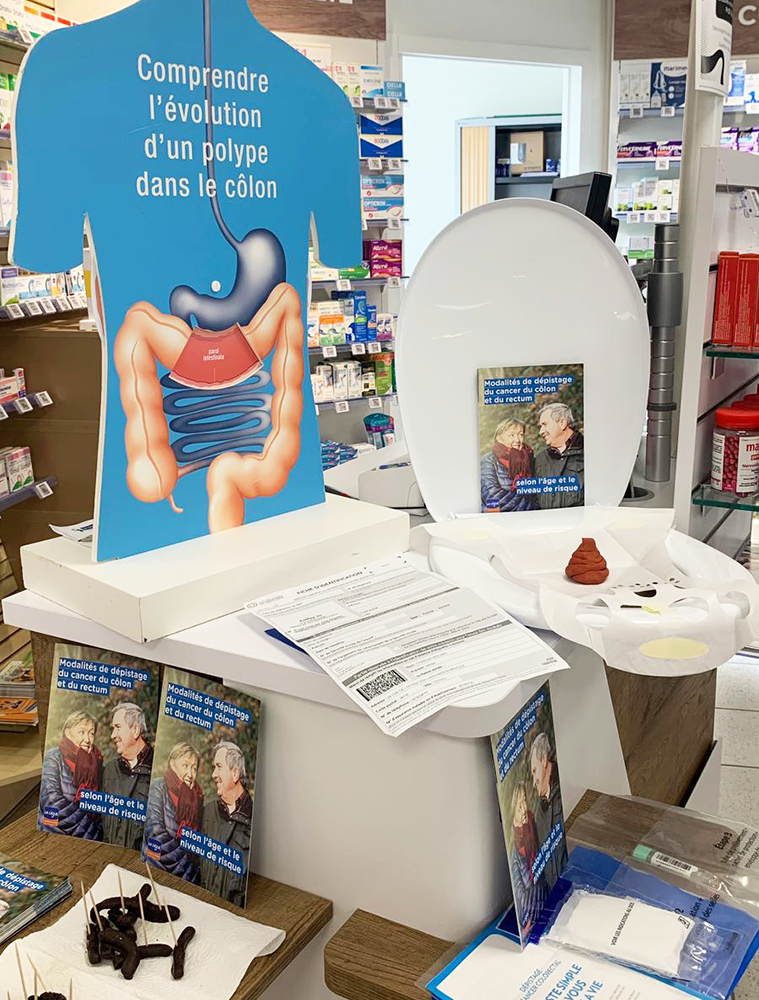

À l’image d’Octobre Rose pour le cancer du sein, Mars Bleu est dédié à la prévention et au dépistage du cancer colorectal.

En Centre-Vendée, les Maisons de Santé Pluriprofessionnelles et le Centre Municipal de Santé ont proposé des actions ponctuelles de sensibilisation aux usagers. La Ligue Contre le Cancer a alors fourni des supports d’information et un kit de dépistage test. Les professionnels de santé du territoire ont donc pu informer les passants de manière simple et ludique.

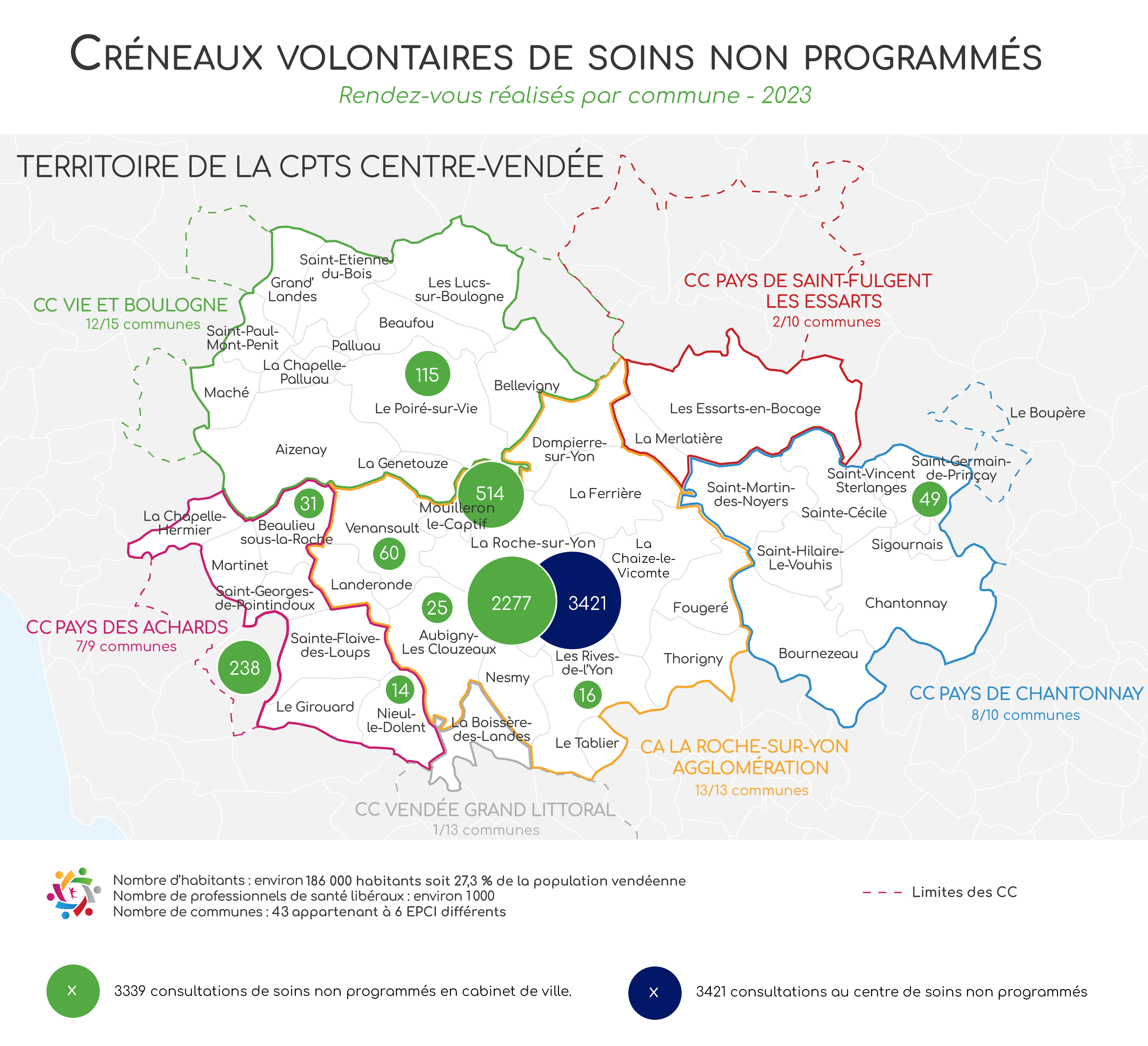

En 2023, de nombreux médecins généralistes ont assuré des créneaux volontaires pour les soins non programmés en Centre-Vendée. La cartographie ci-dessous reprend les rendez-vous réalisés.

Vous pouvez à tout moment proposer des créneaux volontaires, via la plateforme CPTS Rendez-Vous. Une procédure est à votre disposition pour vous inscrire et proposer vos créneaux.

Les orthophonistes adhérents de la CPTS Centre-Vendée peuvent désormais exercer en accès direct, sans prescription médicale.

Concrètement, l’orthophoniste reçoit le patient puis envoie le compte-rendu du bilan au médecin généraliste traitant du patient et le dépose également sur le DMP du patient (« Mon Espace Santé »).

Cela permet de :

- renforcer la coordination avec les médecins généralistes ;

- s’inscrire dans une cohérence de soins ;

- éviter les ruptures et les inégalités de soins ;

- désengorger les services de SNP et de télémédecine et d’économiser du temps médecin.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Ameli : https://www.ameli.fr/vendee/orthophoniste/actualites/actes-en-acces-direct-par-les-orthophonistes-conditions-et-modalites-pratiques

Nouveauté de ce début d’année 2024 : la CPTS Centre-Vendée propose sa plaquette de présentation !

Destinée à tous les professionnels de santé des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, elle présente les missions et axes de travail de la CPTS ainsi que son mode de fonctionnement.

N’hésitez pas à la demander et la diffuser auprès de vos collègues, confrères et consœurs.